Sommaire

Des eaux souterraines et superficielles transfrontières

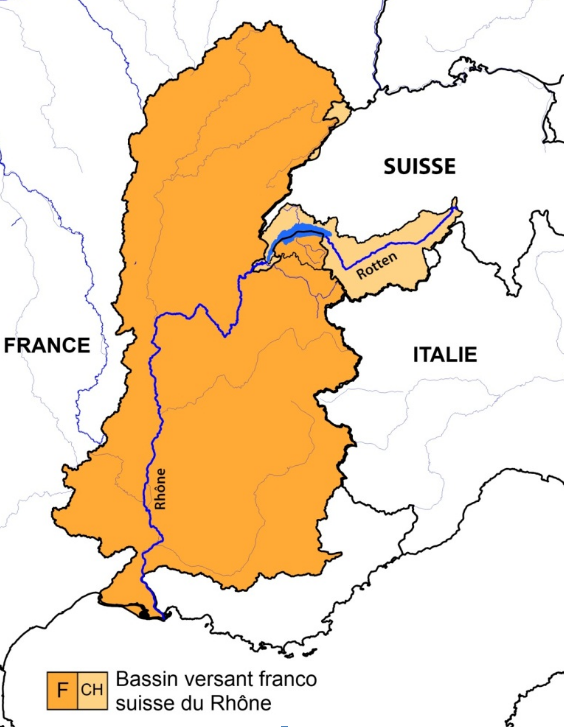

La part principale du bassin versant du Rhône est constituée par le Rhône lui-même et le Léman, lac transfrontalier. Une petite partie du bassin versant est également constituée du bassin versant du Doubs affluent indirect du Rhône, ainsi que d’autres cours d’eau du Jura ou des Alpes qui coulent vers la Suisse.

Le bassin versant du Rhône, dans son ensemble, couvre 97 800 km2, dont 90 000 km2 en France et 7 800 km2 en Suisse. Il occupe 19 % de la superficie de la Suisse et 16 % de la superficie de la France métropolitaine.

S’agissant du Léman, les eaux territoriales françaises couvrent 40% de la surface totale du lac, alors que 26% de rives du Léman sont en territoire français.

La part des eaux issues du territoire français qui alimentent le lac Léman (tributaires français du Léman, eaux d’Arve issues de l’aménagement d’Emosson) est d’environ 12%.

Les eaux souterraines communes sont :

- les aquifères du pays de Gex ;

- la nappe profonde du Genevois ;

- les systèmes karstiques du Jura ;

- les aquifères profonds transfrontières exploités ou propices à une exploitation géothermique.

Des usages partagés

Le Rhône et son bassin versant servent de nombreux usages et apportent de nombreux services aux territoires, que ce soit en France ou en Suisse. L’eau du Rhône est utilisée pour :

- l’alimentation en eau potable, par prélèvement soit direct dans le cours d’eaux soit dans les nappes associées ;

- les prélèvements pour l’irrigation agricole ou pour l’industrie ;

- la production directe d’énergie par les centrales hydroélectriques tant du côté français que Suisse sur le Rhône ou ses affluents, ou la production indirecte dont le refroidissement des centrales nucléaires. Ces mêmes centrales hydroélectrique constituent également des réservoirs d’énergie.

Le bassin versant du Rhône rend de nombreux services :

- la navigation sur le Rhône ou sur le Léman pour le transport mais également pour le loisir,

- la pêche non seulement de loisir, mais également professionnelle,

- le tourisme,

- et enfin, surtout, l’existence d’une biodiversité riche et variée à l’échelle du bassin sur tous les milieux naturels associés.

Les commissions franco-suisse existantes

Depuis la deuxième partie du 20ème siècle, les autorités françaises et suisses se sont rapprochées pour gérer de façon coordonnée de nombreux usages ou services du Rhône. Ils se sont également emparés des sujets de qualité des eaux.

Les accords et les commissions associées de niveau international :

- la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), qui œuvre depuis 1963 à l’amélioration de la qualité des eaux du Léman par des actions coordonnées et des recommandations à l’intention des autorités du bassin versant,

- la Commission mixte pour la navigation sur le Léman,

- la Commission consultative internationale pour la pêche dans le Léman,

- la Commission permanente de surveillance pour l’aménagement hydroélectrique franco-suisse d’Emosson (CPS) et sa Commission franco-suisse d’étude pour le stockage dans le Léman des eaux d’Arve dérivées dans Emosson,

- le Comité régional franco-genevois (CRFG), instance politique de gouvernance des enjeux du territoire.

Les accords et les commissions associées de niveau local liées à la gestion des eaux :

- la Commission technique d’exploitation de la nappe du Genevois,

- la Commission consultative d’accompagnement du barrage de Chancy-Pougny.

On notera pour le Doubs l’accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États et son règlement d’application d’application du 2 juin 1995.

Le changement climatique : une contrainte avérée

La sous-étude climatique de l’étude franco-suisse GouvRhône relève, pour la période 1980 – 2010, une diminution significative des débits dans le bassin du Rhône, en particulier sur le Rhône et l’Arve.

Dans la perspective 2050 – 2100, l’étude avance un scénario dont les lignes maîtresses sont :

- un accroissement de 4°C de la température moyenne annuelle d’ici la fin du siècle ;

- en conséquence, une augmentation de l’évaporation de 33% ;

- une forte baisse du couvert neigeux (-12%par décennie déjà constatés entre 1981 et 2010) ;

- une diminution des précipitations dans le cadre d’une décroissance annuelle entre 10 et 27% en fin de siècle.

Les impacts de ces changements, projetés sur la période 2070-2100, conduisent les auteurs à prévoir :

- une diminution du régime moyen annuel de 63% pour le Rhône et de 56% pour l’Arve ;

- un décalage des périodes d’écoulement avec une atténuation des variabilités interannuelles dues à la réduction du régime glacio-nival ;

- une possible baisse de fréquences des inondations extrêmes mais une augmentation de l’intensité de ces événements ;

- une intensification, une hausse de la fréquence et un allongement des sécheresses estivales : printemps plus précoces d'environ 1 mois, automnes secs.

Par ailleurs, depuis plus de soixante ans, la CIPEL suit l’évolution des caractéristiques physico-chimiques des eaux du Léman. Les résultats mesurés au point SHL2, situé à l’aplomb du point le plus profond du lac (309 m), pour l’hiver 2024-2025 ont été comparés à la période de référence 1991-2020. La température moyenne des eaux superficielles (0-10 m) est de 8.26°C, soit +1.02°C par rapport à la période de référence. Une tendance similaire est observée pour les eaux profondes (250-309m) : la moyenne de température hivernale est de 6.50°C, soit +0.88°C par rapport à la période de référence.

Ces évolutions confirment une tendance au réchauffement du lac à toutes les profondeurs, avec des implications potentielles sur la stratification thermique et la dynamique des échanges verticaux.

Une ressource commune que le changement climatique met sous tension

Les dernières conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) confirment que le changement climatique s’accentue, particulièrement dans les massifs montagneux. Si les chiffres peuvent varier d’une étude à l’autre, toutes les études, françaises, suisses, internationales, convergent vers des pronostics défavorables.

Les effets de cette dégradation sont déjà perceptibles et 3 épisodes d'étiage ont déjà donné lieu en mai 2011, octobre 2016 et novembre 2017 à des tensions sur les usages de l’eau.

L’étude « Gestion quantitative et débits du fleuve Rhône à l’étiage, constats et recommandations » fait état à l’horizon 2050, dans un scénario de changement climatique « raisonnablement pessimiste », des évolutions suivantes :

- le débit aval du Rhône diminuerait de 10 à 30% selon les mois ;

- tandis que les prélèvements liés aux usages augmenteraient de 30% selon un scénario maximaliste ;

- la baisse induite pour un mois estival quinquennal sec serait de l’ordre de 300 m3/s à Beaucaire (France-Gard), alors que l’étude établit qu’actuellement, en période estivale, les eaux sortant du Léman représentent une contribution de 43% du débit mesuré à Beaucaire ;

- ce qui conduirait les régimes du fleuve en dessous des débits de satisfaction des besoins pour les activités humaines, pour les écosystèmes à l’aval et pour certains usages (riziculture).

Un besoin urgent d’une gestion de l’eau coordonnée entre les deux pays

Ces perspectives, ainsi que les crises déjà rencontrées, incitent à s’intéresser aux niveaux d’usage actuels et prévisibles à moyen et long termes, des eaux du bassin versant du Rhône par la Suisse et la France.

Il s’agit alors d’une part de prévoir dès maintenant une adaptation des usages actuels de l’eau et de l’espace, à l’irréversible poursuite des évolutions climatiques déjà constatées (rareté, réchauffement, inondations) et, d’autre part, de ne pas laisser se développer des usages de l’eau et de l’espace dont on sait qu’ils ne seront pas viables à moyen terme et qu’ils engendreront dans le futur de très importants coûts socio-économiques correctifs.

La protection et l’utilisation des ressources en eaux, dans le cadre d’une gestion responsable et d’un développement durable, conformément à la convention d’Helsinki, sont des tâches importantes qui demandent, sans attendre une aggravation des phénomènes, une coopération plus poussée entre les deux pays.

La convention d'Helsinki 1992 est une convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, signée en 1992 à Helsinki, et que la Suisse et la France ont ratifiée.

Un processus vers une nouvelle gouvernance engagé dès 2012

En janvier 2012, la France a demandé à la Suisse de construire un cadre, une instance de gouvernance franco-suisse pour la gestion intégrée de l’eau entre les deux pays. Cette demande s’inscrivait dans le retour d’expérience de l’épisode de sécheresse du printemps 2011.

L’étude universitaire GouvRhône, a permis de définir le cadre technique par lequel traiter cette question.

Par ailleurs, les recommandations spécifiques au contexte alpin issues du projet ACQWA, coordonné par la Suisse (Assessing Climate impacts on the Quantity and quality of WAter), appellent une gouvernance faisant les arbitrages nécessaires pour minimiser les concurrences entre les différents secteurs utilisateurs des ressources en eau dans les bassins versants où la composante glacio-nivale est majeure. Les objectifs sont de préserver la résilience de l’ensemble du système en intégrant les deux besoins d’adaptation et d’atténuation et d’éviter les coûts d’inversion que les effets du changement climatique imposeront à un système non préparé. Tous les facteurs d’échelle pertinents doivent être intégrés dans cette gouvernance : locales-nationales, montagne-plaine, court-long terme, variabilité climatique-changement climatique. L’adaptation recommandée doit se faire d’une manière souple et itérative, avec une visée d’efficacité à long terme. Les mesures sans regret doivent être prises prioritairement.

Le 7 octobre 2016 à Genève, le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée et l'Ambassadeur de la Suisse pour l’environnement, désignés chacun chef de délégation par son gouvernement, ont ouvert le dialogue franco-suisse sur la gouvernance du Rhône. Ils ont décidé la mise en place de deux groupes de travail binationaux, l'un technique, l'autre sur la gouvernance.

Ces groupes de travail ont vocation à mieux se connaître et à partager les enjeux de part et d’autre de la frontière quant au bassin versant du Rhône.

Le groupe de travail technique était chargé de réaliser un état des lieux des différentes instances franco-suisse actuellement impliquées dans la gestion de l’eau (commissions, comités, groupements, groupes de travail…). Cet inventaire a été terminé fin 2017.

Le groupe de travail technique devait aussi décrire les enjeux relatifs à l’eau entre les deux pays, sur les thèmes :

- gestion quantitative (hydroélectricité, fonctionnement des centrales nucléaires de production d’électricité, gestion en période d’étiage, gestion des eaux du Léman, transferts inter-bassins),

- eau potable issue des eaux souterraines et des eaux de surface,

- géothermie,

- exploitation thermique des eaux du Léman,

- gestion des sédiments aquatiques (dont le sujet des chasses des barrages),

- inondations, eaux usées domestiques et industrielles,

- navigation sur le Léman et pêche dans le Léman.

Le groupe de travail sur la coordination institutionnelle, dont la mission est de proposer, d’une part, les modalités de la gouvernance franco-suisse de l’eau, et d’autre part, le texte d’un accord international mettant en place une « commission internationale » pour la gouvernance franco-suisse des eaux du bassin du Rhône poursuit ses travaux.

Sur le Doubs franco-suisse, des négociations ont également été engagées pour construire une gouvernance pour une gestion intégrée de la rivière et de son bassin versant.

Deux accords franco-suisses signés le 4 septembre 2025

En conclusion du processus de négociation engagé depuis 2012, la France et la Suisse ont signé le 4 septembre 2025 deux accords, posant les bases d’une nouvelle gestion, transfrontière et intégrée, de la ressource commune que constituent les eaux du Rhône et du Léman.

Tout d'abord, l’accord de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône crée une instance franco-suisse de nature politique, la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône. Elle traduit l’engagement des États à poursuivre la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières du Rhône, conformément à la Convention d’Helsinki. Cette commission réunira une dizaine de membres par délégation et pourra faire appel à des experts pour l’aider dans ses travaux. Sur le fondement de sa vue d’ensemble et en application du principe de subsidiarité, elle s’appuiera également sur le travail des instances franco-suisses existantes ou susceptibles d’être créées, en leur permettant de remplir pleinement leurs objectifs.

La commission veillera à développer les connaissances, et, lorsque c’est nécessaire, à conjuguer les enjeux relevant des domaines suivants :

- la préservation de l’écosystème du Rhône et des milieux aquatiques et zones humides :

- en préservant et en restaurant les milieux aquatiques ;

- en préservant et en améliorant la qualité des eaux et en réduisant les impacts transfrontières ;

- la pêche ;

- la navigation ;

- la production d’eau potable à partir du Rhône ;

- les situations de basses et hautes eaux, y compris la prévention des crues et de leurs effets, la protection contre les inondations, en tenant compte des exigences écologiques ;

- l’utilisation durable des eaux transfrontières du Rhône dans la production d’énergie ;

- l’anticipation et la prévention des impacts du changement climatique sur le Rhône ;

- le renforcement de la connaissance sur le Rhône.

Le second accord international relatif à la régularisation des eaux du Léman a pour objet d’établir un dispositif conjoint de coopération pour la régularisation des eaux du lac Léman, en particulier pour les situations tendues et les situations de crise. Ce dispositif consiste à agir par l’intermédiaire du barrage du Seujet dans l’intérêt des populations riveraines des deux pays, en prenant en compte les facteurs hydrologiques pertinents, afin de contribuer à une gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du lac Léman à long terme. Il met en place un dispositif opérationnel de prévention et de gestion des crises (crues et étiages), prenant la forme de cellules de gestion de crise fonctionnant au consensus et associant les experts des deux parties.